Im Rahmen der Ausstellung Roboter im Stadtmuseum Tübingen habe ich einen Vortrag zum Thema „Eine kleine Geschichte der Malmaschinen“ gehalten. Der Bogen reichte von mechanischen Hilfswerkzeugen bis zur Bilderzeugung mit neuronalen Netzen. Diese Seite ist eine Verschriftlichung dieses Vortrags. Wer die Videoaufzeichnung vorzieht, kann diese in vier Teilen abspielen.

Es hat eine lange Tradition, dass Maschinen entwickelt wurden, mit denen menschliche Arbeit erleichtert oder ersetzt werden sollte. Auch Roboter sind solche technischen Apparaturen, die zunächst ebenfalls dazu dienten, uns Menschen mechanische Arbeiten abzunehmen. Allerdings sind es meist recht komplexe Apparaturen. Häufig werden damit die Bilder ziemlich menschenleerer Autofabriken assoziiert, gefüllt mit unüberschaubar vielen Roboterarmen, die Autos schweißen, lackieren, transportieren usw. Diese Vorstellung ist inzwischen zu einseitig und blendet aus, dass uns heute Roboter in ganz unterschiedlichen Formen begegnen können. Humanoide Roboter sind da eher die Ausnahme, denn Roboter brauchen gar nicht einen abgeschlossenen „Körper“.

Wir sprechen von Robotern, wenn sie dreierlei besitzen: Sensoren, Intelligenz und Aktoren, also Messgeräte, Software zur Verwertung der gewonnenen Daten und Geräte, die adäquate Reaktionen erbringen. Diese Beschreibung unterschlägt aber ein ganz wichtiges Merkmal, nämlich dass Roboter selbstlernend und selbstgesteuert sein können, dadurch autonome Entscheidungen treffen können und dass sie nicht mehr immer physischer Natur sind. Ziemlich bekannt geworden sind z.B. die Softbots, d.h. selbstlernende Software, die mit Nutzern chattet oder sich in sozialen Medien als reale Person ausgibt.

Da solche Robotersysteme somit bereits im sozialen Bereich auftauchen, ist die Frage berechtigt, ob Maschinen und Roboter nicht auch den Kunstbereich tangieren.

Malmaschinen passen eigentlich nicht zum Bild des bildenden Künstlers, der mit genialem Strich einmalige Kunstwerke schafft. Was bedeutet also die Kombination von Kunst und Maschine?

- Wird der kreative Akt teilweise oder sogar ganz an eine Maschine delegiert?

- Werden aus Künstlern dann Ingenieure?

- Was bedeutet das für die Originalität und Einzigartigkeit des Kunstwerks?

- Und was ist dann das Kunstwerk: die Maschine, das Produkt oder der Akt der Herstellung?

- Und auch: welche Rolle spielt dann der Betrachter bei der Produktion?(Interaktion)

Ich kann und werde darauf keine Antworten liefern. Aber die folgenden Beispiele können vielleicht eine Grundlage für die Diskussion darüber bilden.

Malmaschinen

Es gibt die wunderschöne Webseite DrawingMachines.org, auf der historische Geräte und Hilfsmittel gesammelt und beschrieben werden, die den Zeichnungsvorgang unterstützen oder selbst vollziehen (die nächsten vier Beispiele habe ich dort gefunden). Denn Tatsache ist, dass maschinelle Hilfen schon sehr lange in Gebrauch sind. Das beginnt mit ersten Apparaturen zum Unterstützen des perspektivischen Zeichnens.

(hier von Dürer beschrieben in Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen; Quelle: SLUB Dresden)

Dazu gehören Projektionseinrichtungen, über die Objekte nachgezeichnet werden konnten, wie dieses Prisma von Sir Wollaston, das wohl im 19. Jahrhundert viel im Gebrauch war…

Dazu gehören Projektionseinrichtungen, über die Objekte nachgezeichnet werden konnten, wie dieses Prisma von Sir Wollaston, das wohl im 19. Jahrhundert viel im Gebrauch war…

(Quelle: von Unbekannt [Public domain], via Wikimedia Commons)

Der Pantograf ist so etwas wie ein Vorläufer der Kopiergeräte. Es ist ein mechanisches Instrument für das Übertragen von Zeichnungen im gleichen, größeren oder kleineren Maßstab. (Quelle: DrawingMachines.org)

Der Pantograf ist so etwas wie ein Vorläufer der Kopiergeräte. Es ist ein mechanisches Instrument für das Übertragen von Zeichnungen im gleichen, größeren oder kleineren Maßstab. (Quelle: DrawingMachines.org)

Die modernen Nachfolger werden auch als Storchschnabel bezeichnet – und sind preisgünstig in verschiedenen Qualitätsstufen zu bekommen.

Einen Klasse von Zeichengeräten, die es schon lange gibt (Bsp. Suardi) und die es heute in den Spielwarenhandel geschafft hat, sind die Spirographen. Diese bestehen aus Zahnrädern, die ineinander oder aufeinander laufen, d.h. es werden Kreise in bzw. auf anderen Kreisen abgerollt. Daran befestigte Stifte zeichnen dann den Weg einzelner Kreisrunden auf. (Quelle: DrawingMachines.org) Dabei entstehen Kurven, die so schöne Namen tragen wie Hypozykloiden, Epizykloiden oder Trochoiden.

Einen Klasse von Zeichengeräten, die es schon lange gibt (Bsp. Suardi) und die es heute in den Spielwarenhandel geschafft hat, sind die Spirographen. Diese bestehen aus Zahnrädern, die ineinander oder aufeinander laufen, d.h. es werden Kreise in bzw. auf anderen Kreisen abgerollt. Daran befestigte Stifte zeichnen dann den Weg einzelner Kreisrunden auf. (Quelle: DrawingMachines.org) Dabei entstehen Kurven, die so schöne Namen tragen wie Hypozykloiden, Epizykloiden oder Trochoiden.

Diese Animation zeigt die Entstehung einer Epitrochoide. (Quelle: Sam Derbyshire at the English language Wikipedia)

Die Spielzeugvarianten der Spirographen kenne ich noch aus den 60er-Jahren. Heute gibt es sie wieder im Spielwarenhandel. Der SuperSpirograph bietet für ca. 35 €. zig Variationsmöglichkeiten. Durch Löcher in den Zahnrädern können Schreibstifte gesteckt werden und wenn man nun diese im Kreis zieht, entstehen die Abrollkurven. Mit Geduld und Kombination verschiedener Scheiben können so ziemlich komplexe Grafiken entstehen (Achtung: Werbevideo!):

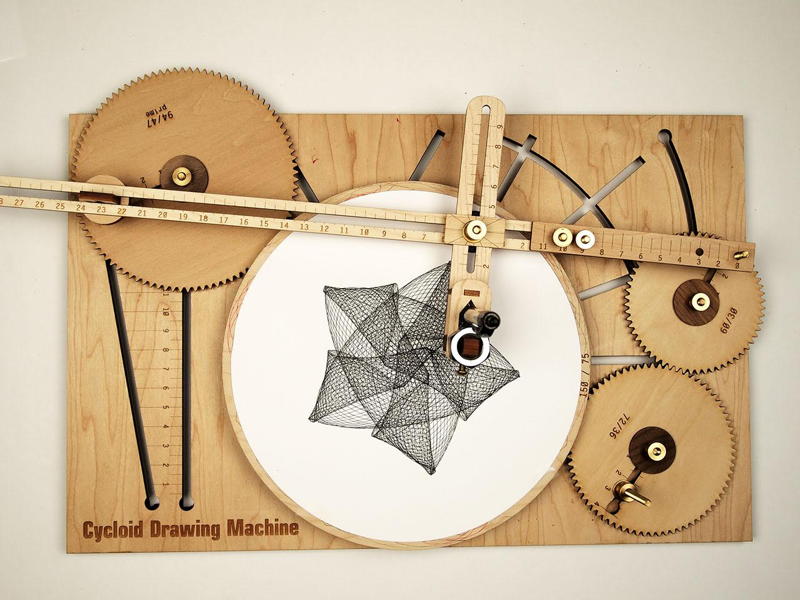

Wenn Sie es selber probieren, werden Sie allerdings feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, regelmäßige Kurven hinzubekommen, weil die Stiftführung einige Übung erfordert. Deutlich präziser geht es mit der Cycloid Drawing Machine von Joe Freedman, die robust und aus Holz gefertigt ist. Durch eine große Zahl verschiedener Zahnräder und Einstellmöglichkeiten an den Verbindungsstäben sind unendlich viele Variationen möglich.

Wenn Sie es selber probieren, werden Sie allerdings feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, regelmäßige Kurven hinzubekommen, weil die Stiftführung einige Übung erfordert. Deutlich präziser geht es mit der Cycloid Drawing Machine von Joe Freedman, die robust und aus Holz gefertigt ist. Durch eine große Zahl verschiedener Zahnräder und Einstellmöglichkeiten an den Verbindungsstäben sind unendlich viele Variationen möglich.

Leider ist dieses schöne Gerät schon seit einiger Zeit vergriffen. Aber der Programmierer Jim Bumgardner hat eine Simulation geschrieben, die sogar in Ihrem Webbrowser ablaufen kann. Sie bietet alle Zahnräder und Einstellmöglichkeiten und so kann die ganze Vielfalt möglicher Bilder nachvollzogen werden, sogar im Schnellmodus. Obwohl – Freedman hat z.B. auf einen Motorantrieb, der das bei der Holzmaschine auch ermöglichen würde, bewusst verzichtet, weil er findet, dass beim Kurbeln von Hand die Entstehung viel genauer beobachtet werden kann und weil bei Bedarf korrigierend oder ändernd eingegriffen werden kann.

Eine gewisse Verwandtschaft zu den Spirographen haben die Harmonographen. Ein Harmonograph ist ein mechanisches Gerät, das schwingende Pendel benutzt, um Bilder zu zeichnen. Es wurde wohl ursprünglich 1844 vom schottischen Mathematiker Hugh Blackburn erfunden. Bei zwei Pendeln ergeben sich Kreise oder Ellipsen, manchmal sogar ziemlich chaotische Gebilde. Es gibt auch 3-Pendel-Typen des Harmonographen, die die Bandbreite möglicher Ergebnisse nochmal erhöht. Entsprechend haben etliche Künstler solche Geräte gebaut und verwendet.

Diese Version eines Harmonographen von Olafur Eliasson wurde 2006 als Installation in Wien gezeigt. Anlass war die Verleihung des Kiesler-Preises für Architektur und Kunst an Eliasson. (Quelle: xcult) Der Harmonograph besteht aus zwei Seitenpendeln mit veränderbaren Gewichten, so dass die Geschwindigkeit der Bewegung gesteuert werden kann. Ein drittes Pendel, mit einer kleinen Holzplattform an der Spitze, macht eine Drehbewegung. Ein Stift zeichnet die resultierenden Rhythmen der Kreisbewegungen auf ein Blatt Papier auf der Plattform. Es entstehen sogenannte Lissajous-Figuren, deren Aussehen durchaus den Spirograph-Bildern ähnelt.

Diese Version eines Harmonographen von Olafur Eliasson wurde 2006 als Installation in Wien gezeigt. Anlass war die Verleihung des Kiesler-Preises für Architektur und Kunst an Eliasson. (Quelle: xcult) Der Harmonograph besteht aus zwei Seitenpendeln mit veränderbaren Gewichten, so dass die Geschwindigkeit der Bewegung gesteuert werden kann. Ein drittes Pendel, mit einer kleinen Holzplattform an der Spitze, macht eine Drehbewegung. Ein Stift zeichnet die resultierenden Rhythmen der Kreisbewegungen auf ein Blatt Papier auf der Plattform. Es entstehen sogenannte Lissajous-Figuren, deren Aussehen durchaus den Spirograph-Bildern ähnelt.

Es gibt viele weitere derartige Kunstinstallationen. Davon ausgewählt habe ich die Drawing Machine des schwedischen Künstlers Eske Rex: Sie beeindruckt schon mal durch die schiere Größe. Die Konstruktion ist 2,70 m hoch, die Gewichte können auf bis zu 75 kg aufgestockt werden. Mehr Gewicht ergibt kleinere Kreise auf dem Papier, während weniger Gewicht ein größeres Schwingen des Pendels und damit größere Kreise ermöglicht. Die Bilder können 2,50 auf 2,50 m groß werden. Wird das Papier von Rollen geliefert, können die Bilder noch größer werden. Die Fertigstellung kann dann schon mal einen ganzen Tag dauern und Dutzende Stifte verschleißen.

Das Kapitel Malmaschinen wäre unvollständig ohne einen Blick auf die Méta Matic-Maschinen von Jean Tinguely. Der Schweizer Künstler ist ein Vertreter der kinetischen Kunst und er hat aus Alltagsgegenständen und Metallschrott motorgetriebene Malmaschinen geschaffen. Mit ihnen entstanden auf mechanischem Wege abstrakte Werke, von denen keines dem anderen glich. Bei seinen Maschinen hat Tinguely den Zufall als wesentliches Element des Entstehungsprozesses eingeführt. Mit seinen Arbeiten ironisierte Tinguely den Kunstbetrieb, fand aber gleichzeitig großen Anklang beim Publikum. Sein Künstlerkollege Tristan Tzara stellte dazu fest, dass „in Tinguelys Méta Matics 40 Jahre Dada erfolgreich kulminieren“.

Computerkunst

Der Computer ist sicher die Maschine, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts die stärksten Auswirkungen auf unseren beruflichen und privaten Alltag hatte. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass Computer auch in der Kunst angenommen wurden und Wirkungen zeitigten.

Laut Wikipedia ist Computerkunst jede Kunst, in der Computer eine Rolle bei der Produktion und/oder bei der Darstellung des Kunstwerks spielen. Da ihre Berechnungen auf der Basis binärer Zahlenrepräsentationen erfolgen, sind alle heutzutage gebräuchlichen Computer Digitalrechner. Deswegen wird auch häufig statt von Computerkunst von Digitaler Kunst gesprochen. Nun machen Computer bekanntlich nichts von alleine, sondern es müssen Programme geschrieben werden, die die Computer dann ausführen können. Programme sind ihrerseits die programmtechnische Umsetzung von Algorithmen, d.h. von Befehlsfolgen, mit denen gewünschte Ergebnisse erzeugt werden sollen. Deshalb wird heute auch überwiegend von Algorithmischer Kunst gesprochen. Genauso finden Sie die Bezeichnungen Elektronische Kunst, einfach nur Medienkunst oder – da heute natürlich auch im Internet künstlerisch gearbeitet wird – die Netzkunst.

Die Wikipedia-Definition beschreibt eigentlich nur eine Vorgehensweise mit digitalen Werkzeugen. In unserem Kontext ist aber mindestens so bedeutsam, dass es sich dabei um eine eigene Kunstrichtung gehandelt hat, deren Beginn mit einer berühmten Ausstellung in Stuttgart genau auf den Tag, nämlich den 5.2.1965 zu datieren ist. Nach ca. 15 Jahren ist sie dann schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Begonnen hat die Computerkunst mit den Experimenten einiger Ingenieure und Mathematiker, die die eigentlich für wissenschaftliche bzw. technische Zwecke teuer beschafften Zeichenmaschinen (auch als Plotter bekannt) für die Erzeugung ästhetischer Objekte nutzten.

Die Wikipedia-Definition beschreibt eigentlich nur eine Vorgehensweise mit digitalen Werkzeugen. In unserem Kontext ist aber mindestens so bedeutsam, dass es sich dabei um eine eigene Kunstrichtung gehandelt hat, deren Beginn mit einer berühmten Ausstellung in Stuttgart genau auf den Tag, nämlich den 5.2.1965 zu datieren ist. Nach ca. 15 Jahren ist sie dann schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Begonnen hat die Computerkunst mit den Experimenten einiger Ingenieure und Mathematiker, die die eigentlich für wissenschaftliche bzw. technische Zwecke teuer beschafften Zeichenmaschinen (auch als Plotter bekannt) für die Erzeugung ästhetischer Objekte nutzten.

Die meist von den Künstlern selbst geschriebene Software lief auf Großrechnern (z.B. an der Uni Stuttgart ein Standard Electric Lorenz ER 56) und die Ergebnisse wurden auf Plottern ausgegeben. Am SEL ER 56 in Stuttgart wurde zum Beispiel der Zuse Graphomat Z 64 betrieben. Der war auch an anderen Orten der Plotter der Wahl für die deutschen Pioniere der Computerkunst.

Größenmäßig sind die Plotter seitdem deutlich geschrumpft. Das Ausgabeformat blieb zunächst auf DIN A3 beschränkt. Heute gibt es solche Plotter als relativ preiswerte Bausätze, wie z.B. von der Firma Makeblock. Professionelle technische Geräte können heute deutlich größere Formate bedienen bis 1,30 m Breite und fast beliebiger Länge.

Die kanadische Konzept- und Installationskünstlerin Angela Bulloch bespielt mit vergleichbar großen Plottern ganze Räume. Ihre Arbeiten drehen sich u.a. um Beziehungen zum Betrachter bzw. die Interaktivität mit dem Betrachter: Beim gezeigten Beispiel fährt ein Stift an der Wand entlang; wenn ein Besucher den Raum betritt oder sich bewegt, ändert der Maschinenarm seine Richtung (Quelle: Musenblätter). Auf diese Weise entsteht ein Bild voller Linien. Angela Bulloch produziert auf diese Weise Bilder, die sie selbst nicht vorhersehen kann. Ihr eigener Anteil an der Gestaltung liegt in der Programmierung, die sich in einer Steuerungsbox der Installation verbirgt.

Die kanadische Konzept- und Installationskünstlerin Angela Bulloch bespielt mit vergleichbar großen Plottern ganze Räume. Ihre Arbeiten drehen sich u.a. um Beziehungen zum Betrachter bzw. die Interaktivität mit dem Betrachter: Beim gezeigten Beispiel fährt ein Stift an der Wand entlang; wenn ein Besucher den Raum betritt oder sich bewegt, ändert der Maschinenarm seine Richtung (Quelle: Musenblätter). Auf diese Weise entsteht ein Bild voller Linien. Angela Bulloch produziert auf diese Weise Bilder, die sie selbst nicht vorhersehen kann. Ihr eigener Anteil an der Gestaltung liegt in der Programmierung, die sich in einer Steuerungsbox der Installation verbirgt.

Diese Zweiteilung verändert übrigens den Charakter der Kunstwerke. Durch die interaktiven Elemente, also durch Sensoren und Feedback, werden die Betrachter an dem Prozess der Erzeugung des Kunstwerks beteiligt: Sie werden Mitwirkende. Heute ist das ein Merkmal vieler Installationen moderner Medienkunst.

Nake (The disappearing masterpiece, 2016, S. 18) spricht bei digital erzeugten Kunstwerken von einer Verdopplung der Dinge, d.h. dass jedes digitale Kunstwerk ein Sichtbares und ein Berechenbares hat. Er benennt das sichtbare digitale Kunstwerk als die analoge Oberfläche (surface) und den Algorithmus bzw. das Programm als die digitale Unterfläche (subface). Als Betrachter haben wir in aller Regel keinen Zugriff auf die Unterfläche, die vom Künstler entwickelt wurde.

Nake (The disappearing masterpiece, 2016, S. 18) spricht bei digital erzeugten Kunstwerken von einer Verdopplung der Dinge, d.h. dass jedes digitale Kunstwerk ein Sichtbares und ein Berechenbares hat. Er benennt das sichtbare digitale Kunstwerk als die analoge Oberfläche (surface) und den Algorithmus bzw. das Programm als die digitale Unterfläche (subface). Als Betrachter haben wir in aller Regel keinen Zugriff auf die Unterfläche, die vom Künstler entwickelt wurde.

Nakes Feststellung hat eine interessante: Zwar müssen Künstler für die Computerkunst/digitale Kunst keine Ingenieure werden, andererseits sind sie es, die für die Umsetzung ihrer Vorstellungen die Algorithmen entwickeln und in vielen Fällen eben auch die Programmierung übernehmen müssen (allerdings nicht immer, etliche haben dafür die Hilfe Dritter in Anspruch genommen).

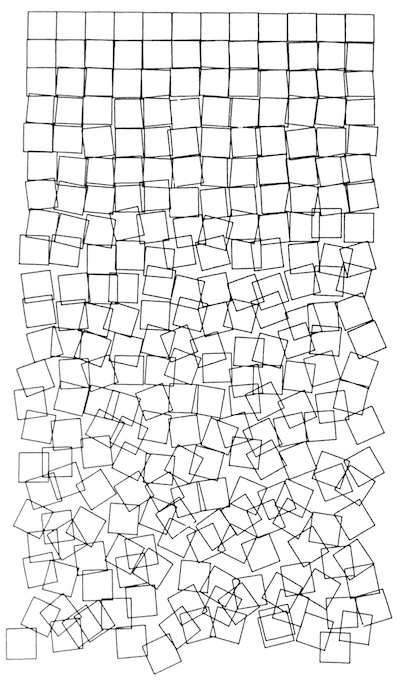

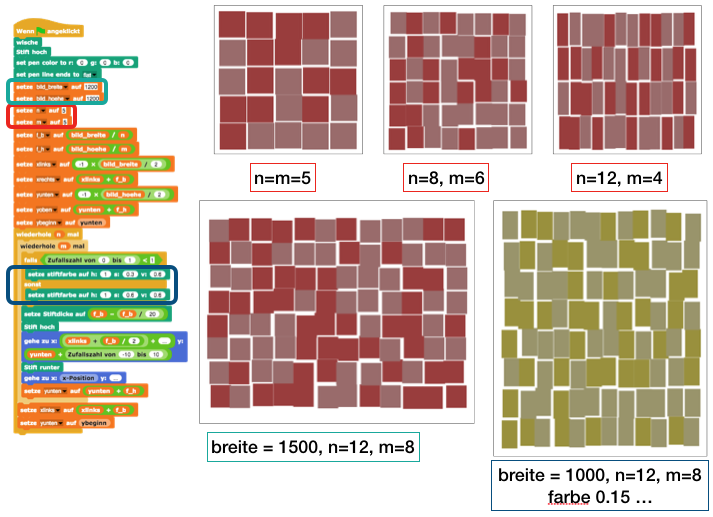

In aller Regel sind die Algorithmen so allgemein, dass sie eine Klasse möglicher verschiedener ästhetischer Objekte beschreiben. Vom Künstler ist jeweils anzugeben, wie einzelne Vertreter dieser Klasse realisiert werden. Im folgenden Bildbeispiel (25 Quadrate nach Vera Molnar, einer französischen Malerin) ist oben links die Bildvariante zu sehen, die dem Original von Vera Molnar entspricht (n=m=5). Links daneben ist der Code für die Bildentstehung (mehr wie diese wenigen Codezeilen braucht es nicht!). Dieser Code ist für alle gezeigten Varianten gleich. Allein einige Kenngrößen werden verändert.

In der oberen Reihe ist dies die Anzahl der Reihen und Spalten (n bzw. m). Darunter links wird zusätzlich die Bildbreite verändert, unten rechts schließlich noch die Farbpalette.

Georg Nees, einer der deutschen Pioniere der Computerkunst spricht denn auch davon, dass mit dem Computer ein ästhetisches Laboratorium zur Verfügung steht. Den Umgang damit hat er als „Gestaltfallenstellen“ charakterisiert: „Irgendwann wird man durch einen außergewöhnlichen Fang belohnt“.

Zeichenroboter

Ich komme nun zum nächsten Punkt, den Zeichenrobotern. Natürlich gehorchen auch sie Programmen, die für sie geschrieben wurden, aber da sie bei Bedarf mit Sensoren Daten aus ihrer Umgebung aufnehmen und darauf reagieren können, zeigen sie andere Verhaltensweisen als die Programme der Computerkunst.

Ich beginne mit den Bürstenbots oder Vibrobots. Das sind nun zwar keine Roboter im eigentlichen Sinne, aber eine ganz witzige Vorstufe der Zeichenroboter (im Bild die BotBuerste von Stephan Strozda, vertrieben vom FabLab Tübingen). Sie können leicht selbst gebastelt werden. Alles was dazu benötigt wird, ist eine kleine, leichte Bürste (Zahnbürste, Spülbürstenkopf o.ä.), ein Vibrationsmotor (der z.B. aus einem altem Handy stammen kann), eine Batterie (am besten mit einem Batteriehalter), ein paar Kabel und – wenn man nicht Löten will – Lüsterklemmen. Bauanleitungen finden sich auch im Netz zuhauf (z.B. hier oder hier).

Ich beginne mit den Bürstenbots oder Vibrobots. Das sind nun zwar keine Roboter im eigentlichen Sinne, aber eine ganz witzige Vorstufe der Zeichenroboter (im Bild die BotBuerste von Stephan Strozda, vertrieben vom FabLab Tübingen). Sie können leicht selbst gebastelt werden. Alles was dazu benötigt wird, ist eine kleine, leichte Bürste (Zahnbürste, Spülbürstenkopf o.ä.), ein Vibrationsmotor (der z.B. aus einem altem Handy stammen kann), eine Batterie (am besten mit einem Batteriehalter), ein paar Kabel und – wenn man nicht Löten will – Lüsterklemmen. Bauanleitungen finden sich auch im Netz zuhauf (z.B. hier oder hier).

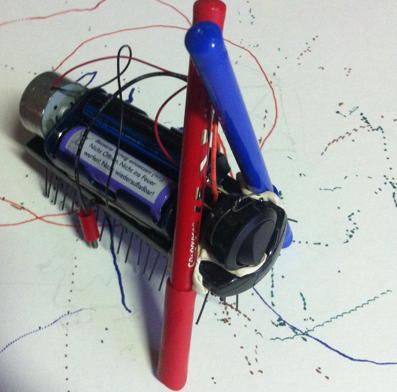

Werden nun noch Filzschreiber daran befestigt, haben wir einen Malbot (Drawbot). Durch den Unwuchtmotor bewegt sich der Bot mehr oder weniger zufällig über das Papier und hinterlässt farbige Spuren, die am Ende eine Zufallsgrafik ergeben, nicht unähnlich dem, was Tinguelys Méta Matic-Maschinen erzeugt haben. Bei meinem eigenen Selbstbau ist die Technik auf dem Vorderteil einer Haarbürste angebracht.

Werden nun noch Filzschreiber daran befestigt, haben wir einen Malbot (Drawbot). Durch den Unwuchtmotor bewegt sich der Bot mehr oder weniger zufällig über das Papier und hinterlässt farbige Spuren, die am Ende eine Zufallsgrafik ergeben, nicht unähnlich dem, was Tinguelys Méta Matic-Maschinen erzeugt haben. Bei meinem eigenen Selbstbau ist die Technik auf dem Vorderteil einer Haarbürste angebracht.

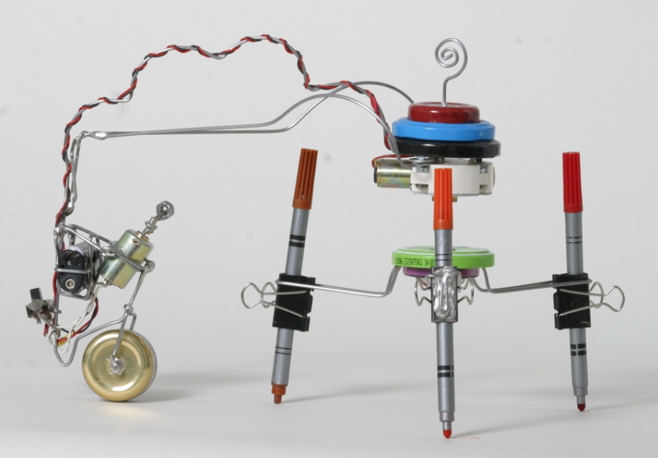

Diese Malbots können aber durchaus mehr als lustige Bastelarbeiten sein. Der Designer, Fotograf und Vertreter der kinetischen Kunst, Sala Seddiki baut seine Objekte aus Alltagsgegenständen, die teilweise zerlegt und zu etwas Neuem montiert werden. Auch seine Objekte werden durch einen Motor mit Batterie angetrieben, sie bewegen sich autonom und hinterlassen Bildspuren auf einem Träger, wie Papier, Leinwand etc..

Diese Malbots können aber durchaus mehr als lustige Bastelarbeiten sein. Der Designer, Fotograf und Vertreter der kinetischen Kunst, Sala Seddiki baut seine Objekte aus Alltagsgegenständen, die teilweise zerlegt und zu etwas Neuem montiert werden. Auch seine Objekte werden durch einen Motor mit Batterie angetrieben, sie bewegen sich autonom und hinterlassen Bildspuren auf einem Träger, wie Papier, Leinwand etc..

Ähnliches hat der Installations- und Kinetikkünstler Axel Naß gemacht. Anläßlich der Tinguely Ausstellung 2016 im Museum Kunst Palast in Düsseldorf hat er gleich 10 Malmaschinen – die er Bullcrabs (Stierkrabben) nennt – auf ein Blatt gesetzt.

Die Produkte dieser Malmaschinen zeigen Ähnlichkeiten mit den Drip Paintings eines Jackson Pollock …

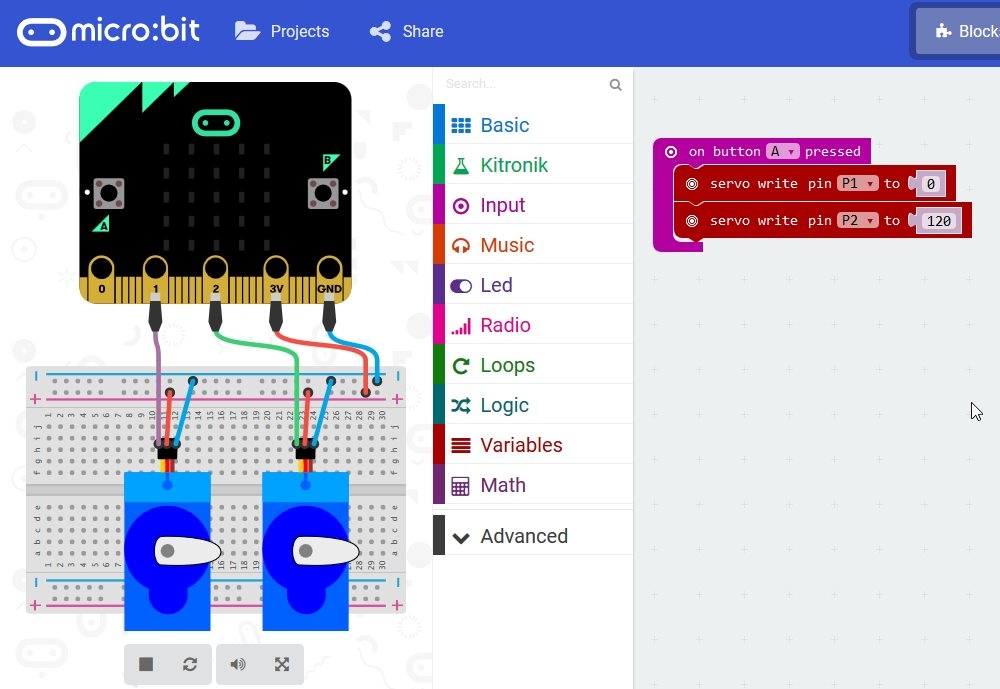

Die „echten“ Malroboter sind ein wenig komplizierter – aber durchaus noch erschwinglich (zwischen 30 und 170 €). Sie haben dann die drei eingangs genannten Komponenten: Sensoren, Intelligenz und Aktoren. Ein Beispiel ist der :MOVE mini (der mit dem BBC micro:bit Einplatinencomputer gesteuert wird). Er kann herumfahren und mit einem Stift wird seine Spur aufs Papier gebracht. Natürlich wird auch den Robotern einprogrammiert, wie sie agieren und auf ihre Umgebung und Ereignisse zu reagieren haben. Aber mit diesem Rüstzeug werden sie dann in eine Umgebung gestellt und sind ab dann in der Lage, selbstgesteuert zu agieren.

Die „echten“ Malroboter sind ein wenig komplizierter – aber durchaus noch erschwinglich (zwischen 30 und 170 €). Sie haben dann die drei eingangs genannten Komponenten: Sensoren, Intelligenz und Aktoren. Ein Beispiel ist der :MOVE mini (der mit dem BBC micro:bit Einplatinencomputer gesteuert wird). Er kann herumfahren und mit einem Stift wird seine Spur aufs Papier gebracht. Natürlich wird auch den Robotern einprogrammiert, wie sie agieren und auf ihre Umgebung und Ereignisse zu reagieren haben. Aber mit diesem Rüstzeug werden sie dann in eine Umgebung gestellt und sind ab dann in der Lage, selbstgesteuert zu agieren.

So beschreibt dieses kleine Programm, das zunächst am Computer erstellt wird, dass der :MOVE mini Kreise zeichnen soll und dass dieser Vorgang mit der Taste A gestartet wird. Das Programm wird dann mit Herunterladen auf den :MOVE mini gebracht und ab dann kann er ohne weitere Verbindung zum Computer agieren.

So beschreibt dieses kleine Programm, das zunächst am Computer erstellt wird, dass der :MOVE mini Kreise zeichnen soll und dass dieser Vorgang mit der Taste A gestartet wird. Das Programm wird dann mit Herunterladen auf den :MOVE mini gebracht und ab dann kann er ohne weitere Verbindung zum Computer agieren.

Ein leistungsfähigerer Roboter ist der Thymio, der inzwischen in vielen Schulklassen vor allem in der Schweiz zum Einsatz kommt (in der Roboter-Ausstellung des Stadtmuseums Tübingen beim Exponat Computerkunst). Das Prinzip ist wieder gleich; mit einer ganz ähnlichen Programmierumgebung wie beim :MOVE mini werden die Anweisungen für den Thymio zusammen gestellt (programmiert), das Programm auf den Thymio geladen und dann führt er ohne weitere Eingriffe die Befehlsfolgen aus (Bildquelle: thymiodrawing).

Ein leistungsfähigerer Roboter ist der Thymio, der inzwischen in vielen Schulklassen vor allem in der Schweiz zum Einsatz kommt (in der Roboter-Ausstellung des Stadtmuseums Tübingen beim Exponat Computerkunst). Das Prinzip ist wieder gleich; mit einer ganz ähnlichen Programmierumgebung wie beim :MOVE mini werden die Anweisungen für den Thymio zusammen gestellt (programmiert), das Programm auf den Thymio geladen und dann führt er ohne weitere Eingriffe die Befehlsfolgen aus (Bildquelle: thymiodrawing).

Künstliche Kunst

Der Stuttgarter Philosoph Max Bense verwendete den Begriff Künstliche Kunst (vgl. von Herrmann, 2010, S. 30), weil er mit dem Auftreten der Computerkunst meinte, es würde »notwendig sein, zunächst diese Art von ästhetischen Objekten als ›künstliche Kunst‹ zu bezeichnen, um ihre Entstehungsart im Verhältnis zur ›natürlichen Kunst‹ rein menschlicher Produktivität abzugrenzen.Im Ganzen, so läßt sich vielleicht formulieren, unterscheidet sich die ›künstliche‹ von der ›natürlichen‹ Produktionskategorie durch die Einführung eines Vermittlungsschemas zwischen Schöpfer und Werk, bestehend aus Programm und Programmiersprache, womit eine ungewohnte Arbeitsteilung im ästhetischen Prozeß verknüpft ist.«

Georg Nees, einer der markantesten Vertreter der frühen Computerkunst, wurde denn auch bei einer Ausstellung seiner computergenerierten Grafiken von einem anwesenden bildenden Künstler gefragt, ob der Computer denn am Ende ihn – den Künstler – ersetzen könne. Nees antwortete, ja, wenn er – der Künstler – dem Computer sagen könne, wie er denn male. Das bedeutet also, wenn der Künstler in der Lage wäre, dem Computer seinen Malstil beizubringen, ihm einzuprogrammieren (Nees, 2006, S. XIII).

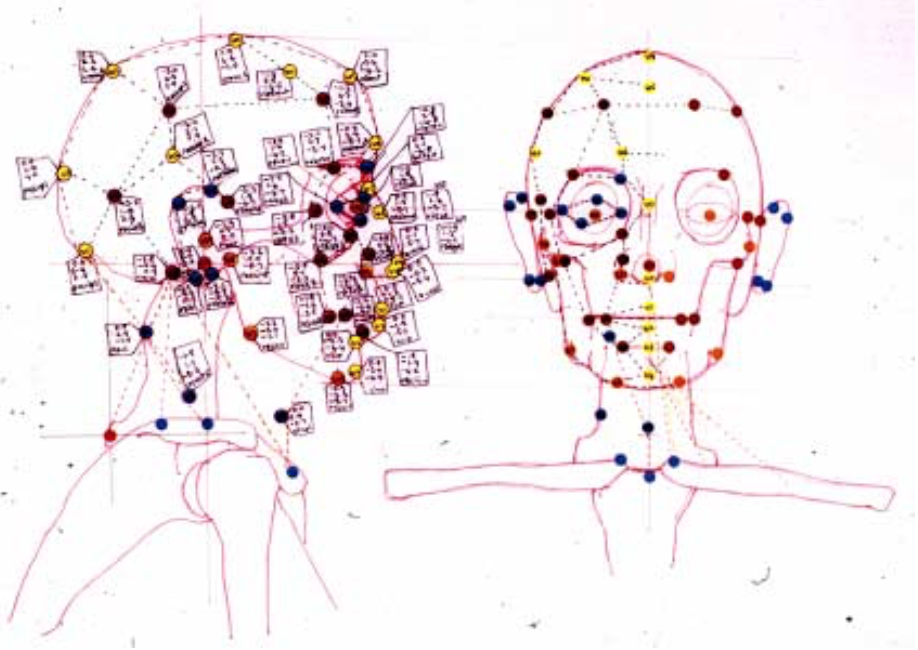

Nun, der letztes Jahr verstorbene Amerikaner Harold Cohen, Professor und anerkannter Maler und Grafiker mit internationaler Reputation, begann während eines Gastaufenthalts am KI-Labor (Labor für Künstliche Intelligenz) der Stanford University damit, ein Computerprogramm zu schreiben (das er AARON nannte), mit dem er seinen persönlichen Malstil umsetzen wollte. Er führte dazu detaillierte Beschreibungen von Bildelementen ein, anfangs beschränkt auf Kreise und Kästen, später mit Regeln über Perspektiven, die menschliche Anatomie oder den Aufbau von Pflanzen, etwa dass Äste mit zunehmender Länge immer dünner werden.

Anfangs ließ er vom Programm AARON Steine, dann Pflanzen, schließlich Personen zeichnen. Er begann mit S/W-Bildern auf Plottern, ergänzte dies später aber um Farben und Pinsel. Seine späteren Werke wurden dabei immer abstrakter.

Zum Vorgehen schreibt Cohen (1994): Each part — arm, head, leg — was represented internally as an array of points with its origin at its articulation to the next part: hand to forearm at the wrist, forearm to upper arm at the elbow, and so on. The complete body could be accumulated in any of a rather limited range of poses from the appropriately transformed arrays of points. The core-figure for each part was generated by connecting these points, and AARON would then proceed to trace an enclosing form around each part. (Quelle Text und Bilder: Cohen (1994). The further exploits of AARON, Painter)

Die folgenden Bilder knüpfen in gewisser Weise an die Arbeiten von Cohen an:

Vielleicht kommen Ihnen die Malstile bekannt vor? Wem würden Sie die Bilder zuordnen?

Vielleicht kommen Ihnen die Malstile bekannt vor? Wem würden Sie die Bilder zuordnen?

- A: Foto Andreas Praefcke

- B: William Turner

- C: Vincent van Gogh

- D: Edvard Munch

- E: Pablo Picasso

- F: Wassily Kandinsky

(Quelle: Gatys, L., Ecker, A. & Bethge, M. (2015). A Neural Algorithm of Artistic Style, S. 5)

Das Ausgangsmotiv (oben links) ist die bekannte Neckarfront in Tübingen. Entstanden sind die Bilder B – F nach diesem Foto. Damit sind wir dann tatsächlich beim Thema Künstliche Kunst. Der Tübinger Leon Gatys ist allerdings völlig anders vorgegangen als Harold Cohen. Er bringt dem Computer nicht die einzelnen Malkomponenten bei. Er verwendet bestehende Kunst als Vorlage für die Computer-Werke. Dazu brachte er zunächst einem Rechner-Netzwerk bei, den Stil von Kunstwerken zu erkennen. Mit vielen Bildern eines bestimmten Malers gefüttert, sammelt das System nach und nach Informationen über das Aussehen der Werke, etwa zu Strichen, Farben oder Kanten, kurz: über den Stil des Malers. Davon getrennt wird der Inhalt eines Bildes analysiert. Dann kann nämlich der Stil eines Bildes bzw. eines Malers über ein anderes Bild gelegt werden. (Übrigens können eigene Bildvorlagen mit der App DeepArt photo filters verändert werden)

Es folgt – jedenfalls für mich – das große ABER: Denn bisher wird nur der Stil eines Werkes auf ein anderes Bild kopiert. Eine eigene kreative Handschrift schafft der Rechner noch nicht. Matthias Bethge, der Leiter der Tübinger Forschungsgruppe, meint im Interview, das wäre prinzipiell kein Problem. „Die Schwierigkeit besteht nicht darin, das zu machen. Die Frage ist eher, ob Menschen vollständig computergenerierte Kunst auch schön fänden.“

Der verstorbene Harold Cohen wäre damit wohl kaum einverstanden; er betrachtete sein Programm AARON als nicht kreativ (Cohen, 1982, S. 9): „Ich denke, Kreativität muss Selbstveränderung in dem Sinne einbeziehen, dass der Schöpfer den kreativen Akt mit einem anderen Weltmodell verlassen muss, als er es vorher hatte“, argumentiert er. AARON sei zwar in gewisser Weise intelligent, aber „ein Gehirn zu haben und ein Leben zu haben, sind zwei verschiedene Dinge.“ Eine Sichtweise, der ich mich anschließe.

Meine Vorführbeispiele (von links): Spirograph, Pantograf, Drawbot, :MOVE mini, Thymio

Hinweise: Neben den im Artikel verlinkten Quellen verdanke ich wichtige Anregungen dem Ausstellungskatalog Kunstmaschinen – Maschinenkunst (Hrsg. Dohm, Stahlhut, Hollein & Magnaguago (2007), Kehrer Verlag, Heidelberg).

Eine kritische Würdigung der Computerkunst findet sich in Taylor (2014). When the Machine Made Art.The Troubled History of Computer Art.

Die aktuelle Ausgabe 76 des Magazins digicult SMART MACHINES FOR ENHANCED ARTS befasst sich mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen auf Kunst, Design und Kreativität im Allgemeinen.