Mit meinem Kollegen Andreas Meier (Luzern) habe ich die Ausstellung Generative Kunst gestaltet (Kunst im Werk II, 26.10. – 14.12. 2025).

Bilder: Nino Strauch

Bei der Vernissage habe ich einleitend ein paar Erläuterungen zur Einordnung unserer Arbeiten und unseres Vorgehens gegeben. Denn laut dem Galeristen Johann König gilt: „Wer mehr weiß, sieht auch mehr“.

Als ich mich vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal zeichnerisch und spielerisch mit geometrischen Figuren und Wiederholungsmustern beschäftigt habe, wusste ich nicht, genauer: konnte ich nicht wissen, dass so etwas später als Generative Kunst bezeichnet werden würde. Dieser Begriff ist seit etwa 50 Jahren in Gebrauch, aber präzisiert hat den Begriff dann Philip Galanter 2003 mit folgender Definition:

Generative Kunst bezeichnet jede Kunstpraxis, bei der der Künstler ein System verwendet, wie beispielsweise eine Reihe von Regeln der natürlichen Sprache, ein Computerprogramm, eine Maschine oder eine andere prozedurale Erfindung, die mit einem gewissen Maß an Autonomie in Gang gesetzt wird und zu einem fertigen Kunstwerk beiträgt oder dieses hervorbringt.

Das klingt zunächst kompliziert, aber ich versuche mal es auf eine konkrete Ebene herunter zu brechen. In dieser Definition wird Wert gelegt auf den Prozess der Entstehung eines Werks und auf das Regelsystem, das diesen Prozess steuert. Bei meinen eigenen frühen zeichnerischen Übungen waren das geometrische Vorgaben und deren systematische und wiederholte Anwendung. Das führte dann zu meist abstrakten, symmetrischen Mustern. Damit ist auch klar, dass Generative Kunst nicht an den Computer gebunden ist, also nicht mit Computerkunst gleichgesetzt werden sollte.

Was ist mit der Autonomie des Systems gemeint? Nun, wenn die verwendeten Hilfsmittel Zufallsmethoden beinhalten, dann verliere ich als Urheber etwas die Kontrolle über das Ergebnis; es wird teilweise unvorhersehbar. Das gilt für alle meine hier gezeigten Exponate, bei denen ich immer einen gelenkten Zufall, also Zufall innerhalb eines vorgegebenen Wertebereichs verwendet habe. Eine Konsequenz davon ist, dass diese Werke nicht identisch reproduzierbar sind; es handelt sich zwar oft um sehr ähnliche Objekte, im Detail immer um Unikate.

Andreas Meier und ich verwenden als System den Computer. Dem müssen wir allerdings erstmal die Regeln beibringen, nach denen die Werke entstehen sollen. Dazu brauchen wir geeignete Algorithmen, also mehr oder weniger detaillierte Befehlsfolgen und deren Umsetzung in einem Computerprogramm. Man spricht inzwischen deshalb auch oft von Algorithmischer Kunst.

Dieser Aspekt macht gleichzeitig die enge Verwandtschaft mit einer anderen Kunstrichtung deutlich, die ebenfalls in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist und die die Idee eines Kunstwerks vorrangig gegenüber der Realisierung betrachtete, der Konzeptkunst. Einem wichtigen Vertreter der Konzeptkunst, dem US-amerikanischen Künstler Joseph Kosuth, habe ich deshalb eine Hommage gewidmet:

Die Arbeit One and Three Chairs gilt als eines seiner Hauptwerke. In dieser Arbeit stellt er die dreifache Erscheinungsform einer Sache an sich (nämlich einen Stuhl) mit deren Bild (einem Foto dieses Stuhls) und dem Wort (dem Wörterbucheintrag zum Begriff Stuhl) nebeneinander. Er legt damit den Fokus auf das Konzept, anstatt auf das physische Objekt selbst (Zitat): Künstler arbeiten nicht mit Formen und Farben. Wir arbeiten mit Bedeutung und setzen alles ein, was wir brauchen, um diese Bedeutung zu konstruieren.

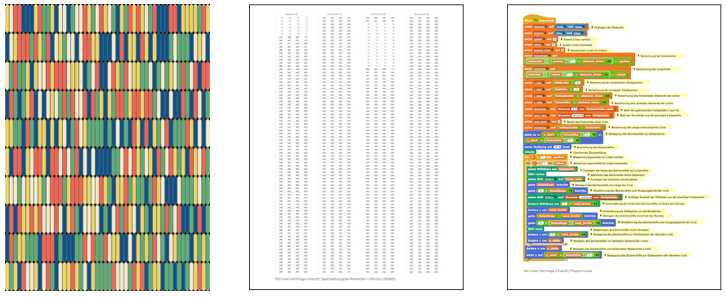

Bei meiner Hommage ist die Sache an sich das ästhetische Objekt 500 Linien. Dies wird ergänzt um die Repräsentation durch Zahlencodes, mit denen die Pixel des Bildes im Speicher des Computers gespeichert werden, und um die textliche Beschreibung im Programmcode, durch dessen Abarbeitung die bildliche Darstellung erzeugt wird.

Bei meiner Hommage ist die Sache an sich das ästhetische Objekt 500 Linien. Dies wird ergänzt um die Repräsentation durch Zahlencodes, mit denen die Pixel des Bildes im Speicher des Computers gespeichert werden, und um die textliche Beschreibung im Programmcode, durch dessen Abarbeitung die bildliche Darstellung erzeugt wird.

Auch für Sol LeWitt, einem zweiten wichtigen Vertreter der Konzeptkunst, ist die Idee hinter einem Kunstwerk zentral. Er bezeichnet die tatsächliche Konstruktion des Werks als „eine oberflächliche Angelegenheit”. Konsequenterweise hat LeWitt z.B. bei seinen berühmten Wall Drawings Richtlinien und einfache Diagramme entworfen, die direkt auf die Wand gezeichnet wurden und zwar in der Regel von anderen Personen, nicht von ihm selbst. Bei unseren Exponaten gehen wir vergleichbar vor, nur haben wir keine Personen mit der Ausführung beauftragt, sondern die digitalen Maschinen – die machen das präzise, schnell und kostengünstig.

Soweit zur Generativen Kunst als theoretischen Hintergrund unserer Arbeit. Bleibt aber noch der Untertitel unserer Ausstellung „Punkt Linie Fläche“, der die thematische Ausrichtung benennt. Wir nehmen damit direkten Bezug auf die theoretische Schrift Punkt und Linie zu Fläche von Wassily Kandinsky, 1926 erschienen und bis heute ein Standardwerk der Kunsttheorie. Er nimmt in dieser Schrift eine methodische Analyse grundlegender Gestaltungsmittel vor. Ziel ist eine Grammatik, die zu einer Theorie der Komposition führen sollte. Kandinsky griff darin häufig auf mathematische Begriffe zurück, um seine Ideen zu beschreiben (a.a.O, S. 86):

„(…) es fehlt uns heute an Ausmessungsmöglichkeiten, die aber über das Utopische hinaus dereinst früher oder später gefunden werden können. Von diesem Augenblicke an wird jede Komposition ihren Zahlenausdruck erhalten können, wenn dies auch vorerst vielleicht nur von ihrem Grundriß und von ihren größeren Komplexen gilt. (…) Erst nach der Eroberung des Zahlenausdruckes wird eine exakte Kompositionslehre, an deren Anfang wir heute stehen, ganz verwirklicht werden.“

Für Kandinsky ist die methodische Zerlegung der Mittel der Weg zu einer umfassenden Synthese von Kunst und Wissenschaft. Das bildnerische Arbeiten mit dem Computer seit den 60er Jahren verwendet ähnliche Elemente, auf die sich Kandinsky in seiner Theorie bezog. Sein Versuch, mathematische Präzision in die Beschreibung künstlerischer Objekte zu bringen, klingt deshalb wie eine Vorwegnahme der auf Algorithmen basierenden Generativen Kunst. Unser Projekt ist ein Versuch, die Ideen Kandinskys im Zeitalter der Digitaltechnik aufzugreifen und weiterzuführen.

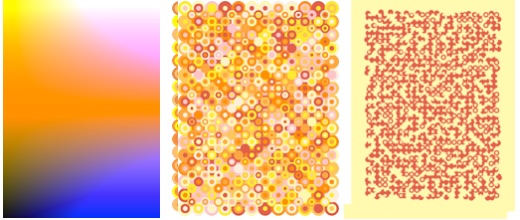

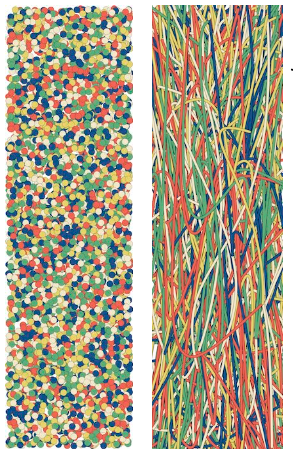

In seiner Analyse identifiziert Kandinsky den Punkt als das Urelement der Malerei. Mathematisch ist der Punkt nur eine Ortsbeschreibung. In der Praxis existiert er aber sichtbar und kann bei Kandinsky viele Formen annehmen; er kann sogar zur Fläche werden. In meiner Bildserie Punktmuster habe ich das aufgegriffen. Eine direkte Parallele hat sich schon allein dadurch ergeben, dass im Digitalen der Pixel das digitale Gegenstück zum analogen Punkt darstellt.

In seiner Analyse identifiziert Kandinsky den Punkt als das Urelement der Malerei. Mathematisch ist der Punkt nur eine Ortsbeschreibung. In der Praxis existiert er aber sichtbar und kann bei Kandinsky viele Formen annehmen; er kann sogar zur Fläche werden. In meiner Bildserie Punktmuster habe ich das aufgegriffen. Eine direkte Parallele hat sich schon allein dadurch ergeben, dass im Digitalen der Pixel das digitale Gegenstück zum analogen Punkt darstellt.

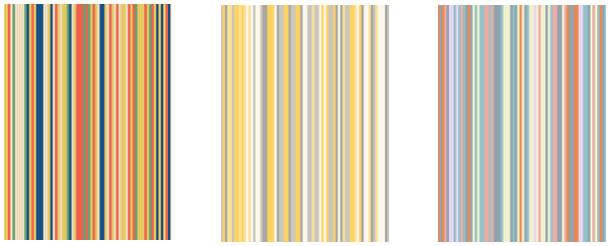

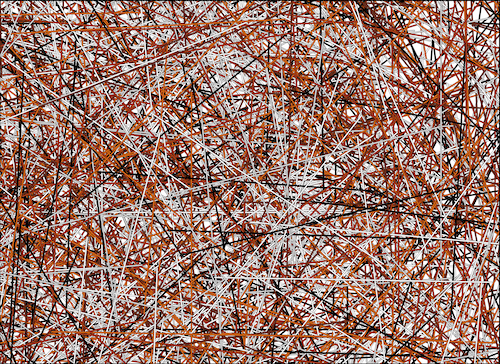

Linien sind bei Kandinsky Spuren sich bewegender Punkte. Oder wie sein Kollege am Bauhaus, Paul Klee formulierte: Die Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Mich hat fasziniert, dass sich das im

Linien sind bei Kandinsky Spuren sich bewegender Punkte. Oder wie sein Kollege am Bauhaus, Paul Klee formulierte: Die Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Mich hat fasziniert, dass sich das im

Digitalen genau darin zeigt, dass Plotter oder Malroboter, gesteuert von den Algorithmen, ihre Spuren auf einem Malgrund hinterlassen. Ganz analog lassen sich Flächen aus sich seitlich bewegenden Linien bilden.

Wenn auf die Punkte externe Kräfte einwirken und sie in Bewegung bringen, dann können die Linien gerade, gezackt, gekrümmt oder kreisförmig sein. Meine Bildserien zu Linien, Punkte zu Linien und Kraftlinien zeigen dies in unterschiedlicher Weise.

Wenn auf die Punkte externe Kräfte einwirken und sie in Bewegung bringen, dann können die Linien gerade, gezackt, gekrümmt oder kreisförmig sein. Meine Bildserien zu Linien, Punkte zu Linien und Kraftlinien zeigen dies in unterschiedlicher Weise.

Besonders direkt ist die Analogie zu Kandinskys Beschreibung bei den sogenannten Bézierlinien. Dazu wird die Wirkung von Kontrollpunkten/Kraftpunkten algorithmisch ausgewertet und dargestellt. Gezeigt werden mehere Bilder bzw. Bildgruppen dazu:

Besonders direkt ist die Analogie zu Kandinskys Beschreibung bei den sogenannten Bézierlinien. Dazu wird die Wirkung von Kontrollpunkten/Kraftpunkten algorithmisch ausgewertet und dargestellt. Gezeigt werden mehere Bilder bzw. Bildgruppen dazu:

Die Synthese elementarer grafischer Zeichen und Formen mittels Algorithmen zu mehr oder weniger komplexen Strukturen erlaubt ein experimentelles Vorgehen, als dessen Ergebnis bei mir am Ende bildnerische Objekte entstehen.